2021: El reto de retomar la senda del crecimiento económico

Samuel Ortiz Velásquez y Brenda Susana Rojas Velascoi

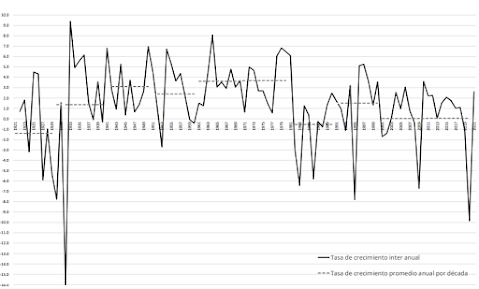

Gráfico 1. México: evolución del PIB por habitante (1921-2021) (tasas de crecimiento)

Cifras originales expresadas en millones de pesos constantes de 2013. Los datos de 2020 y 2021 son proyecciones con base en Banco de México.

Fuente: Economía Mexicana en Números: https://economiamexicanaennumeros.blogspot.com/

De

lo anterior se desprende que el principal reto del gobierno del presidente

López Obrador consiste en generar una estrategia efectiva de reactivación del

crecimiento. De lo contrario la recuperación

del nivel de producto por habitante a los niveles

anteriores a la crisis será muy lenta, v.gr.,

asumiendo que el PIB crecerá al 3.6 por ciento en

2021 (como resultado de la dinámica del PIB estadounidense

y el T-MEC), ello colocaría al PIBh en 135 mil 375 pesos de 2013 o un nivel muy próximo a su valor de 2011.

En un contexto de mercados

externos restringidos y de “desconfianza” del sector privado

en las políticas del nuevo

gobierno y su alcance, la variable

gasto de gobierno, es la única que

puede contribuir a recuperar los niveles de ingreso y ocupación anteriores a la

crisis. En las líneas siguientes nos detendremos a examinar dos interrogantes

que seguramente están en debate al

interior de la 4T: mayor gasto de gobierno ¿para qué?, y ¿cómo se financia?

Primero,

el mayor gasto de gobierno se debe orientar a elevar la inversión pública productiva, para con ello arrastrar a la inversión privada. En efecto, la evidencia empírica señala que, en países

como México, la inversión privada

reacciona positivamente al acelerador o en respuesta a la evolución de la demanda;iv dicha demanda se puede inducir a través

del mayor gasto en inversión pública

y con ello puede estimular

al sector privado

a invertir. A su vez, el aumento

de la inversión global impacta de forma directa

e indirecta (a través de la relación marginal

producto- capital) al producto por habitante.

Una estimación a partir de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) apunta a que 2020 cerrará con un

coeficiente de inversión fija bruta (relación inversión fija bruta a PIB) de 18.1 por ciento, su nivel más bajo en 23 años. En su interior, la

inversión privada participaría con el 15.6 por ciento y la inversión pública con el 2.5 por ciento. En corto, el bajo

coeficiente de inversión es un rasgo estructural del modelo de desarrollo vigente y de hecho ha

retrocedido con particular fuerza en los últimos diez años. Efectivamente, entre 2010-2020 el coeficiente de inversión global

habría retrocedido tres puntos

porcentuales, impulsado por el estancamiento del coeficiente de inversión

privada y por la caída en

tres puntos porcentuales del coeficiente de inversión pública.

Es decir, la caída de la inversión pública arrastró a la inversión

privada y por intermedio de ella, al PIBh.

Agreguemos, la superación del estancamiento económico exige no solo elevar el coeficiente de inversión, sino su eficacia. Ello pasa por reconocer que grosso modo en la actualidad dos de cada tres pesos de la inversión en México se destinan a reponer el valor de la inversión en acervos (inversión de reposición) y apenas una tercera parte se destina a aumentar el valor de la inversión en acervos (inversión neta). Lo cual al impedir la modernización de la planta productiva y dificultar la incorporación de progreso técnico, impacta adversamente en los niveles que alcanza la productividad del trabajo y el PIBh. La lección es clara, la recuperación del crecimiento pasa por elevar significativamente el coeficiente de inversión neta.

Retomando el marco analítico de Valenzuela (2005), partiendo de un valor para la relación producto capital incremental efectivo y neta de

0.28, se tiene que la meta de crecimiento del producto interno neto (PIN) de 4 por ciento presente en el Programa Sectorial de Economía

2020-2024, reclama a la economía

mexicana operar con un esfuerzo de inversión

neta de 14.4 por ciento,

es decir, elevar

en 5.3 puntos porcentuales el valor actual del

esfuerzo de inversión neta situado en torno

al 9.1 por ciento.v A su vez, suponiendo que la expansión del 4 por

ciento del PIN se acompaña de un crecimiento

en un uno por ciento en la dotación de capital por trabajador neta,vi

ello determinaría un crecimiento del empleo del tres por ciento

y un crecimiento de uno por ciento

en la productividad del trabajo. La expansión

del empleo superaría el crecimiento de la población económicamente activa (PEA) que continuaría con su expansión en torno al 1.9 por ciento y sería

suficiente para acelerar la reabsorción

del empleo informal en nuevas condiciones de empleo formal. La temática no es

menor, considerando que en promedio

seis de cada diez ocupados en México laboran en

la economía informal y tal segmento se ha expandido a una tasa media

anual de 1.5 por ciento.

Retomando lo discutido en párrafos anteriores, la ampliación del acervo neto debe descansar en lo básico en la inversión pública que se debe dirigir a actividades de alta productividad, particularmente obras de infraestructura, que estimulen al sector privado a invertir. La inversión pública en su dimensión territorial debe priorizar los proyectos que contribuyan al restablecimiento del tejido industrial, en otras palabras, al fomento de encadenamientos verticales y a la generación de empleo formal. Agreguemos, una parte del fortalecimiento del tejido industrial debe atender la mayor integración regional que exige el nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), particularmente en ramas como las metalmecánicas y siderúrgicas. Se debe advertir que la propuesta del mayor gasto de gobierno aplicado a tareas de acumulación y empleo formal choca con la visión de la 4T, enfocada en la ampliación de políticas asistencialistas, que en nuestra opinión no contribuyen a la superación de la pobreza. En contraste, el enfoque de gasto público aplicado a la acumulación puede contribuir a la mejora de la distribución del ingreso, no solo a través de la reabsorción del empleo informal a nuevas condiciones de formalidad, sino en la medida en que completaría los esfuerzos de la 4T por recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que el aumento del salario mínimo afecta exclusivamente a los sectores formales y que en promedio dos de cada diez ocupados ganan menos de un salario mínimo, es decir, en la medida en que la estrategia propuesta dinamice la absorción de empleo informal por parte de la economía formal, mayor será el potencial de la recuperación de salario mínimo para contribuir a aminorar la pobreza en su dimensión territorial.

La

segunda cuestión nos remite a la temática

de las fuentes de financiamiento del desarrollo, las cuales descansan

particularmente en dos, la instrumentación de una reforma

tributaria progresiva y el

gasto deficitario. La primera, por cierto, la más deseable, se fundamenta en el muy bajo esfuerzo tributario en

México, v.gr., en 2018 la recaudación

tributaria en México como parte del PIB fue de

16.1%, siete puntos porcentuales menos con respecto

a la región de América Latina y el Caribe (ALC) y 18.2 puntos

porcentuales menos que el promedio

de la OCDE.vii Una reforma

tributaria que empareje la tributación

en México al nivel de ALC, sería más que suficiente para financiar el aumento del coeficiente de

inversión neta necesario para retomar la senda

del crecimiento. Pero su instrumentación es

en nuestra opinión poco probable de que ocurra, ante el distanciamiento

y desconfianza mutua entre el gobierno actual y la clase empresarial. La segunda fuente es más factible y pasa

por abandonar el compromiso de la 4T con la

disciplina fiscal, en corto ello

significaría un verdadero rompimiento con el modelo de desarrollo usualmente

denominado “neoliberal”.

La COVID-19 trastocó al mundo, en materia

económica la recuperación será más lenta de lo esperado. La pandemia reveló el fracaso

del neoliberalismo en materia de desarrollo económico, todo lo cual apunta a la urgente

necesidad de su remplazo. En México, el gobierno de AMLO es un crítico del neoliberalismo e incluso lo sepultó por decreto, pero

en la práctica no ha derrumbado sus

pilares. El año 2021 marca la vuelta

paulatina a la nueva normalidad y es fundamental

para corregir el rumbo de la 4T que se

perfila para cumplir la mitad del

sexenio. Si no ocurre algo extraordinario en

materia de política económica, el sexenio

puede concluir con estancamiento (o retroceso)

en los niveles del producto por habitante.

![]()

i

Facultad de

Economía de la UNAM. Blog académico: https://economiamexicanaennumeros.blogspot.com/

ii

En corto, la

caída puede llegar al 10 por ciento considerando que la Ciudad de México y el

Estado de México que conjuntamente representan una cuarta parte del PIB nacional, regresaron a semáforo rojo a mediados

de diciembre de 2020, por lo que suspenderán actividades no esenciales en tres fechas de alto consumo: 24 y 31 de diciembre. Fuente: Banxico. 2020. Encuestas Sobre las Expectativas de los

Especialistas en Economía del Sector Privado. Banxico, diciembre.

iii La pobreza laboral se refiere al porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. Datos tomados de: CONEVAL. 2020. Comunicado de prensa Núm. 32. 20 de noviembre, Ciudad de México, https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_32_ITLP_3e r_TRIMESTRE_2020.pdf

iv Ortiz Velasquez, Samuel. 2015. Inversión en la industria manufacturera

mexicana y sus determinantes mesoeconómicos: 1988-2012. Tesis doctoral.

Posgrado en Economía, UNAM.

v El dato del producto capital incremental neta

considera una variación del producto interno neto de 4,186,029 y una variación

del acervo neto de 15,053,078, ambas cifras expresadas en millones de pesos

constantes de 2013. Las fuentes de datos son las cuentas económicas y

ecológicas de México y la productividad total de los factores de INEGI.

vi El supuesto no opera alejado de la realidad. En

efecto, en el quinquenio 2003-2008 el coeficiente de inversión neta se elevó en

casi cinco puntos porcentuales al pasar de 6.3 a 11.2 por ciento, ello empujó a

la densidad de capital (neta) a crecer a una tasa media de 0.9 por ciento.

Durante el periodo el PIN se expandió al 3.2 por ciento, la ocupación creció en

torno al 2.3 por ciento y la productividad al 0.9 por ciento, es decir a la

misma tasa que la densidad de capital, lo cual de paso verifica la hipótesis de

la estabilidad de la relación producto capital.

vii OECD et al. 2020. Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2020. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/68739b9b-en-es

Gran explicación sobre todo este crecimiento.

ResponderEliminar